Industrieller Wandel des Leipziger Neuseenlands

1835 - 1921: Wasser um Leipzig

Die Gewässer um Leipzig: Verkehrsadern und Lebensraum

Das Wasser und seine Nutzung spielten in der Kulturlandschaft um Leipzig von je her eine wichtige Rolle. Die Flussufer und Auen der Weißen Elster, der Pleiße und der Nebenflüsse waren schon vor tausenden von Jahren beliebte Siedlungsplätze. Hier betrieb man auch intensiv Fischfang, an der Pleiße noch bis ins erste Drittel des 20. Jahrhunderts. Ein weit verzweigtes Netz aus Floßgräben diente mehr als 250 Jahre als Transportmittel.

1.000 Jahre Nutzung der Wasserkraft

Seit über 1.000 Jahren nutzen die Menschen in dieser Region die Wasserkraft der Flüsse, Wehre und Mühlgräben. Mitte des 18. Jahrhunderts gab es rund 60 Wassermühlen entlang der Pleiße. Die Mühlgräben zogen sich bis ins Stadtgebiet von Leipzig.

Von „Klein Venedig“ zur Wasserstadt Leipzig

Auch in Leipzig hat die Wassernutzung eine lange Tradition. Die Innenstadt ist von unzähligen Flüssen, Kanälen und Mühlgräben durchzogen. In der Vergangenheit wurde Leipzig daher auch „Klein Venedig“ genannt. Heute spricht man gerne von der „Wasserstadt Leipzig“.

Kulturelle Bedeutung der Wasserwege steigt

In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts nahm die kulturelle Bedeutung der Wasserstraßen in und um Leipzig zu. 1835 wurden vom Leipziger Rat vier öffentliche Badeplätze zur Naherholung eingerichtet. 1842 eröffnete hier die erste Flussbadeanstalt Deutschlands. Zahlreiche Bootshäuser, Rudervereine und Bootsverleihstationen entstanden; 1888 die erste Motorbootstation. Es entwickelte sich ein reger Freizeitbootsverkehr auf der Weißen Elster und Pleiße. Bis in den 1930er Jahren reihten sich am Pleißmühlengraben Bootsverleih an Bootsverleih.

Der Braunkohleabbau beginnt

Vor der Industrialisierung wurde die Region überwiegend landwirtschaftlich genutzt. Die Landschaft an der Stelle des Hainer Sees war geprägt von den Flussauen der Wyhra, Eula und Pleiße. Die Eingriffe in die Natur und Landschaft waren zu dem Zeitpunkt noch relativ moderat; die Wälder aber schon weitgehend abgeholzt. Der Rohstoff Holz wurde knapp.

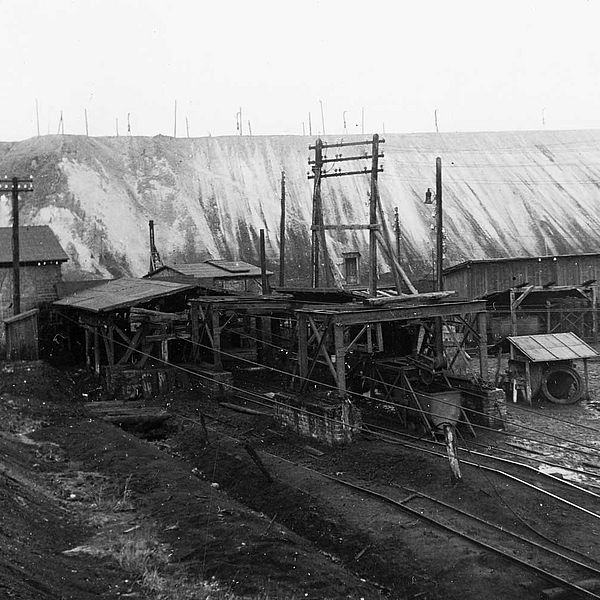

Ab dem 17. Jahrhundert grub man südlich von Leipzig nach Braunkohle, ab dem 18. Jahrhundert auch in kleinen, überschaubaren Tagebaugruben. Erste Braunkohlefunde in Borna gab es bereit 1704. Das erste Grabungsgesuch auf Braunkohle wurde dort aber erst 1799 erteilt. Ab 1850 entwickelte sich der klassische Berg- und Untertagebau hier im größeren Stil.

Industrie boomt

Mit der Auflösung der Zunftordnung in Sachsen (1861) und der Einführung der Gewerbefreiheit (1862) waren die Voraussetzungen geschaffen für die industrielle Entwicklung der Region. Die Textil- und Eisenindustrie boomte. Die Metallverarbeitung und der Maschinenbau entwickelten sich zu den führenden Industriezweigen.

Industrialisierung und Bevölkerungsexplosion erzeugen Energiehunger

In der Hochphase der Industrialisierung war der Bedarf an preiswerter Energie so groß wie nie. Die Braunkohle wurde zum Befeuern der Dampfmaschinen und Heizöfen dringend benötigt und zum wichtigsten Energieträger im 1871 gegründeten Deutschen Reich.

Die Industrialisierung brachte ein starkes Bevölkerungswachstum mit sich. Auch das erhöhte den Bedarf an Braunkohle beträchtlich. 1870 wurde Leipzig mit über 100.000 Einwohnern zur Großstadt.

Eisenbahn wird zum logistischen Rückgrat der Braunkohleförderung

Bereits zwanzig Jahre zuvor war die Eisenbahnstrecke Leipzig-Altenburg-München in Betrieb genommen worden. Das bildete später die logistische Grundlage für die Ausweitung der Braunkohleförderung, die rasch zur Schlüsselindustrie in Sachsen expandierte. Auch der Ort Neukieritzsch ist eng mit der Bahnlinie und damit der Braunkohleförderung verbunden. 1842 wurde der Bahnhof in Betrieb genommen und entwickelte sich zum beliebten Wohnort von Bergleuten. Die Einwohnerzahlen wuchsen innerhalb kürzester Zeit von 31 im Jahr 1875 auf 2.224 im Jahr 1925. Heute zählt das Dorf ca. 7.000 Einwohner.

1921 - 1989: Die Hochzeit der Tagebaue. Ende Industrialisierung bis zur Wende

Braunkohle 100 Jahre Energielieferant

Während der Zeit des Nationalsozialismus und des zweiten Weltkriegs, aber auch währen den 50 Jahren des Bestehens der DDR, blieb die Braunkohle DER Hauptenergielieferant in der Region.

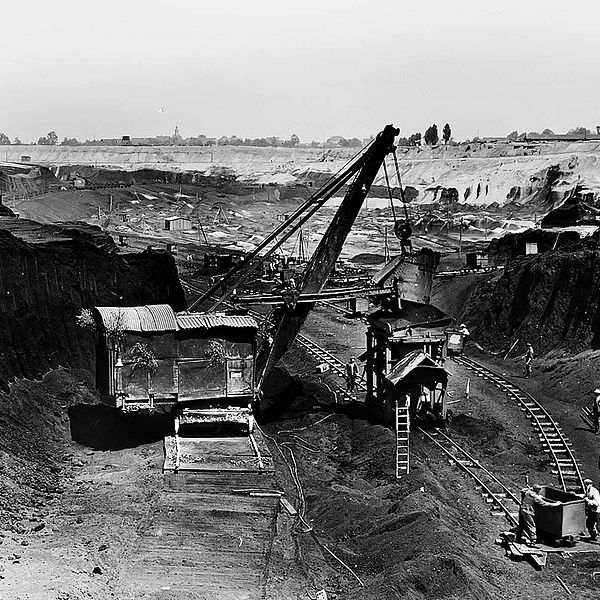

Aus Bergbau wird Tagebau

Zu Beginn der Braunkohle-Ära wurde häufig noch im Tiefbau gefördert. Steigende Material- und Lohnkosten und geringer werdende Ausbeuten im Tiefbau führten dazu, dass man im Laufe der Jahre immer mehr zum Tagebaubetrieb überging und hier die Mechanisierung in großem Umfang vorantrieb. In Neukieritzsch zeugt heute noch zwischen Tennisplatz und Friedhof ein Park mit Angelteichen von der Förderung untertage. Die Braunkohlegewerkschaft Breunsdorf baute hier Braunkohle ab, jedoch gab es von Anfang an Schwierigkeiten mit dem Grundwasser. 1909 und 1913 sackte die Oberfläche um 10-12 m ein. Dabei starben drei Bergleute. Die entstandenen Seen wurden zum Baden benutzt. Noch heute zeugt der informelle Name „Bruchteiche“ von dem Unglück.

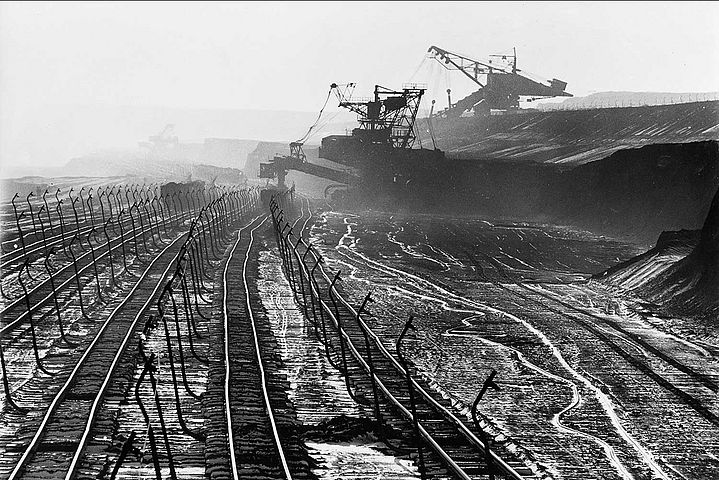

Mega-Bagger und Abraumförderbrücken werden eingesetzt

Um die Abraumleistung zu steigern, kamen immer größere Schaufelbagger und Abraumförderbrücken zum Einsatz – wie der Eurobagger 617. Der Gigant wurde 1955 in Betrieb genommen. Mit ihm konnten bis zu 55.000 Kubikmeter Material abgeraumt werden – pro Stunde!

Abbau ohne Rücksicht auf Verluste

Jetzt waren die Betriebe in der Lage, die Kohle auch dort im Tagebau zu fördern, wo man sie früher auf Grund der Deckgebirgsverhältnisse nur im Tiefbau gewinnen hätte können. Die Decken der Abbaugebiete wurden einfach mit abgetragen. Krater von gigantischen Ausmaßen entstanden – sie waren im Südraum Leipzig bis zu 100 Meter tief. Um sie möglichst lange trocken zu halten, wurden die Grundwasserspiegel großflächig künstlich abgesenkt.

Konsequenzen für Mensch und Natur

44 Millionen Kubikmeter Erdreich bewegt

Insgesamt wurden im Tagebau von 1955 bis 1975 440 Millionen Kubikmeter Erdmassen bewegt. Die Hälfte alleine vom Eurobagger. Er wurde 1975 verschrottet. Seine Umsetzung in ein anderes Abbaufeld war auf Grund der enormen Größe nicht möglich.

Dramatische Folgen für Mensch und Natur

Die Braunkohleförderung führte zu einer unvergleichlichen Zerstörung von Landschaft und Gewässern. Der „Landschaftsverbrauch“ aller Braunkohlentagebaue des Südraums Leipzig betrug in etwa 18.000 Hektar. Viele Ortschaften fielen dem Tagebau zum Opfer. Tausende Menschen wurden umgesiedelt – ob sie wollten oder nicht.

Verlorene Orte

Der Tagebau Espenhain hatte mit einer Fläche von 40 m2 die größten Siedlungsverluste im Mitteldeutschen Braunkohlerevier. Insgesamt waren dort ca. 8.700 Menschen von Umsiedlungen betroffen. In Tagebau Böhlen – Zwenkau – Cospuden gab es 6.700 Betroffene, im Bereich Witznitz 2.156.

Auch 190 Einwohner aus Neukieritzsch wurden 1952-1957 umgesiedelt. Verzögerungen führten zu dramatischen Begebenheiten. Die Hälfte eines Doppelhauses wurde bereits abgerissen, während die andere noch Menschen bewohnten.

Für Jahrzehnte gezeichnet

Die Industrieregion war für Jahrzehnte von Landschaftszerstörung, Grundwasserabsenkungen, Flussverlegungen und einer dramatischen Verschmutzung von Luft und Wasser gezeichnet. Von der rücksichtlosen Ausbeutung der Natur zeugten schwarze, staubbedeckte Dörfer und Städte, abwasserschäumende Flüsse, Bäche und Kanäle sowie Mondlandschaften von unvorstellbarer Größe und Tristesse

Von der Wasser- zur Abwasserregion

Die Industrieabwässer wurden jahrzehntelang in die Fließgewässer eingeleitet. Zahlreiche Flüsse, wie Pleiße, Weiße Elster und Gösel verkamen zu Abwasserkanälen. Das Flusseinzugsdelta der Pleiße gehörte seit den 1950er Jahren zu den Gebieten mit der höchsten Abwasserbelastung in Europa.

Wende und 1990er Jahre: Neubeginn für das Leipziger Neuseenland

Mit der Wende das Ende

Mit der politischen Wende in der DDR und der Wiedervereinigung von Ost- und Westdeutschland 1989 kam auch das Aus für den Tagebau. Die Tagebaue und Veredlungsanlagen mussten mangels Wirtschaftlichkeit und ökologischer Verträglichkeit quasi unvorbereitet innerhalb kurzer Zeit stillgelegt werden. Das volle Ausmaß der Zerstörung und Verwüstung wurde erst jetzt ersichtlich.

- 1990-1992: Stilllegung Tagebau Cospuden

- 1990-1994: Stilllegung Tagebau Espenhain

- 1993: Stilllegung Tagebau Witznitz

- 1991-1993: Tagebau Vereinigtes Schleenhain – Teilstilllegung Peres und Groitzscher Dreieck

bis 2035: Geplante vollständige Stilllegung des Tagebaus Vereinigtes Schleenhain

Chancen, Perspektiven – und Probleme

Mit dem Strukturwandel in Wirtschaft und Gesellschaft ergaben sich viele Chancen und Perspektiven, aber auch Probleme. Es mussten riesige Rekultivierungsdefizite aufgearbeitet, Unmengen an Altlasten beseitig und enorme Sicherheits- und Grundwasserprobleme bewältigt werden.

Sanierungsbergbau bis dato ein Fremdwort

Im Deutschen Bundesbergbaugesetz ist geregelt, wie die Bergbaubetriebe nach der Stilllegung zu sanieren sind. Den „Braunkohlesanierungsbergbau“ hatte es in der DDR aber nur auf dem Papier gegeben. Praktisch war er nie durchgeführt worden. Realisierbare Konzepte gab es nicht.

Massendefizit zum Auffüllen der Halden zu groß

Teile der technischen Anlagen konnten rückgebaut oder gesprengt werden. Die riesigen Tagebaurestlöcher wieder aufzufüllen war jedoch unmöglich, denn der Abraum reichte dafür nicht aus. Das sog. Massendefizit war zu groß. Das ist die Volumendifferenz durch die entnommene Braunkohle. Ein dauerhafter Betrieb der Sümpfungspumpen war aus Kostengründen ebenfalls nicht möglich. Eine wirtschaftlich machbare und nachhaltige Lösung musste gefunden werden.

Wasser Marsch

Um die Landschaft nach der Kohle mit realisierbarem Aufwand möglichst naturnah und nachhaltig zu gestalten, favorisierte man schließlich den Ansatz, die ehemaligen Tagebauen zu fluten und so teils untereinander verbundene Seen entstehen zu lassen. Die Idee vom Leipziger Neuseenland war geboren. Die Flutung mit Grundwasser hätte Jahrzehnte gedauert. Dabei hätte es Standsicherheitsprobleme in den Uferbereichen gegeben und das Risiko, dass die Seen versauern. Die Entwicklung eines gesunden Fisch- und Pflanzenbestands wäre so nicht möglich gewesen. Mit Oberflächenwasser aus Flüssen sowie mit Grundwasser aus noch aktiven Tagebauen konnten die Flutungszeiten erheblich verkürzt werden.

Flutung des Hainer und Kahnsdorfer Sees

Der Hainer See und die angrenzende Haubitzer Bucht wurden ab 1999 in erster Linie mit Grubenwasser aus dem Tagebau Vereinigtes Schleenhain geflutet. 2008 erfolgte daher eine zweijährige In-lake-Neutralisierung des Hainer Sees mit Branntkalk. Die Gewässernachsorge erfolgte bis zum Ende der Flutung u. a. mit den alkalischen Sümpfungswässern aus dem Tagebau Profen. Seitdem wird dem See über ein Schiff erneut Kalk zugemischt, damit das Gewässer nicht wieder versauert. Heute ist der See 560 ha groß und besitzt eine Anbindung an die Pleiße.

Der benachbarte Kahnsdorfer See zählt 125 ha und wurde ab 1994 durch einen allmählichen Grundwasseranstieg geflutet. 2015 erreichte er einen ähnlichen Zielwasserstand wie der Hainer See (126,5 m über NHN). Die Trennung der beiden Seen entstand 1976- 1980 aus dem Kippendamm zwischen Rötha und Kahnsdorf.

Das Erbe des Tagebaus

Mit dem Tagebau wurden ganze Landstriche umgegraben, verwüstet und neugestaltet. Aus dem waldarmen und von Flussauen geprägten Gebiet entstand eine Seenlandschaft. In Erinnerung an die verlorenen Dörfer wurden einige der entstandenen Seen nach ihnen benannt, z. B. der Cospudener oder Störmthaler See. Auch der Hainer See bekam seinen Namen von dem verlorenen Dorf Hain, dessen alter Standort heute in der Mitte des Sees liegt. Alle 350 Bewohner wurden umgesiedelt.

Tagebau Witznitz – Ursprung des Hainer Sees

Witznitz I

- 1704: Erste Braunkohlefunde in Borna

- 1799: Erstes Grabungsgesuch auf Braunkohle

- 1908: Erkundungsbohrung und Grunderwerb in Bornaer und Witznitzer Flur

- 1911: Aufschluss Tagebau Witznitz durch Deutsch-Österreichische Bergwerksgesellschaft

1914: Übergang zum Regelbetrieb

- 1915-1930: Seilbahnförderung in der Grube

- 1931: Übergang zur elektrischen Zugförderung

- 1934/35: Verlegung der Wyhra, einem Nebenfluss der Pleiße

- 1941/1944: Bergbauliche Inanspruchnahme des Dorfes Witznitz

- 1947: Erreichen der Auskohlungsgrenze

- 1950-1954: Herstellung des Brauchwasserspeichers Witznitz

Witznitz II

- 1922: Aufschluss Tagebau Dora & Helene I

- 1945: Davon ausgehend Aufschluss Tagebau Witznitz II

- 1946-1949: Schwenkbetrieb entgegen dem Uhrzeigersinn

- 1950-1960: Schwenkabbau im Westfeld um den Drehpunkt Großzössen im Uhrzeigersinn

- 1952-1957: Teilumsiedlung Neukieritzsch

- 1962-1965: Umsiedlung Trachenau und Treppendorf

1964-1964: Verlegung der Pleiße

- 1966-1967: Inanspruchnahme des Stausees Rötha

- 1968-1969: Umsiedlung Kreudnitz

- 1968-1971: Umsiedlungen Kleinzössen und Hain

- 1975-1993: Drehpunkt Hain gegen den Uhrzeigersinn geschwenkt

- 1976-1980: Kippendamm zwischen Rötha und Kahnsdorf (trennt heute den Kahnsdorfer und Hainer See)

- 1989: Teilumsiedlung Böhlen/Gaulis

- 1993: Tagebau-Stillegung und Sanierungsbeginn

- 1999-1910: Flutung der Seen mit Grubenwasser

Weiterführende Infos

Die Infos auf dieser Seite stammen teilweise aus dem Buch „Bergbau und Umsiedlungen im Mitteldeutschen Braunkohlerevier“ von Andreas Berkner und der Kulturstiftung Höhenmölsen (Sax Verlag: Beucha, Markkleeberg 2022).

Das Buch gibt ausführliche Einblicke in die Geschichte des Tagebaus im Leipziger Neuseenland und den Strukturwandel in der Region.